On s’occupe de votre prospection.

JE VEUX EN DISCUTER

Objectif quantitatif : définition claire, rôle stratégique et exemples concrets pour booster vos résultats et piloter votre croissance avec précision.

Dans un environnement économique exigeant, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’intuitions. La performance repose sur des repères chiffrés et mesurables, capables de transformer une vision stratégique en résultats concrets. Dans ce cadre, l’objectif quantitatif devient un outil essentiel : il ne se limite pas à des chiffres, mais structure l’action, oriente les décisions et aligne les équipes autour d’un cap clair.

Au-delà de l’évaluation des résultats, il agit comme une boussole quotidienne. Bien conçu, il permet d’anticiper les évolutions du marché, de répartir efficacement les ressources et de maintenir la cohésion des collaborateurs.

Comprendre la nature de l’objectif quantitatif et savoir l’utiliser méthodiquement constitue aujourd’hui un véritable avantage concurrentiel. Les organisations capables de l’intégrer à leur stratégie transforment plus facilement leurs ambitions en croissance durable et renforcent leur réactivité face aux incertitudes économiques.

Un objectif quantitatif correspond à une cible chiffrée, définie dans un cadre temporel précis et mesurable par des indicateurs fiables. Contrairement à une intention vague ou à une orientation générale, il repose sur des données objectives qui permettent de vérifier, sans interprétation possible, si la cible est atteinte. Cette précision constitue son premier atout : elle transforme une ambition en un résultat attendu, clairement formulé et vérifiable.

Dans la pratique, un objectif quantitatif peut concerner des volumes (ventes, leads générés, heures de production), des pourcentages (taux de conversion, marge brute, part de marché) ou encore des valeurs monétaires (chiffre d’affaires, réduction des coûts). Sa valeur réside dans sa capacité à instaurer un langage commun au sein de l’entreprise : un chiffre défini à l’avance qui devient le référentiel de toutes les discussions stratégiques et opérationnelles.

Alors qu’un objectif qualitatif vise à mesurer une perception ou un niveau de satisfaction, le quantitatif sort du champ de la subjectivité. Il permet de comparer la performance réelle à une norme précise et, par conséquent, de piloter avec rigueur. Dans des environnements complexes comme le B2B, où chaque décision a un impact mesurable sur la rentabilité, cette approche offre aux dirigeants et aux équipes un cadre incontestable pour évaluer leurs actions.

Pour être pertinent et utile, un objectif chiffré doit respecter plusieurs critères fondamentaux.

En B2B, par exemple, viser une progression de 50 à 75 leads qualifiés par mois en trois mois constitue un objectif solide : chiffré, limité dans le temps, aligné sur un plan de développement commercial, et stimulant sans être irréaliste.

Ces caractéristiques font de l’objectif quantitatif un repère crédible qui oriente les efforts et donne aux équipes un sentiment de direction claire.

.png)

La fonction première d’un objectif quantitatif est de servir d’outil de pilotage. En établissant des repères chiffrés, il permet de suivre l’évolution des résultats en temps réel et d’identifier rapidement les écarts entre la trajectoire planifiée et la réalité observée. Cette visibilité rend possible une prise de décision proactive : renforcer une initiative qui produit déjà de bons résultats, ajuster une campagne moins performante, ou encore redistribuer les efforts vers les canaux les plus rentables.

Dans un environnement où les marchés évoluent rapidement, cette capacité de pilotage devient déterminante. Sans indicateurs chiffrés, les entreprises naviguent à vue et ne détectent les dérives qu’une fois les conséquences installées. L’objectif quantitatif instaure donc une discipline de suivi qui sécurise la performance et améliore la réactivité face aux fluctuations économiques.

Fixer un objectif quantitatif clair agit comme un moteur d’engagement pour les collaborateurs. Lorsqu’une équipe connaît précisément ce qui est attendu d’elle, chaque membre peut mesurer ses progrès, constater ses réussites et s’impliquer davantage. L’absence de clarté, au contraire, engendre incertitude et démotivation.

Un objectif bien conçu devient un repère collectif qui favorise la cohésion. Les commerciaux savent combien de rendez-vous doivent être conclus, les marketeurs visualisent leur cible en termes de leads générés, et les responsables opérationnels disposent d’un seuil clair pour juger de l’efficacité des processus. L’effet est d’autant plus fort lorsque le suivi est accompagné d’un feedback régulier. Des points hebdomadaires ou des tableaux de bord partagés renforcent la transparence, stimulent la dynamique de groupe et installent une culture de progression continue.

.jpg)

Les objectifs quantitatifs jouent également un rôle clé dans la répartition des moyens humains, financiers ou technologiques. En indiquant avec précision ce qui doit être atteint, ils orientent les arbitrages et réduisent les gaspillages. Par exemple, une entreprise qui constate que son objectif de génération de leads est atteint avant la fin du trimestre peut décider de réallouer une partie du budget marketing vers la fidélisation ou vers un segment encore en retard.

Cela garantit que les ressources sont toujours mobilisées là où elles créent le plus de valeur. Sans objectif chiffré, les décisions risquent d’être guidées par des impressions ou des préférences individuelles, avec un impact limité sur la performance globale. En structurant les choix d’investissement, les objectifs quantitatifs renforcent l’efficacité opérationnelle et maximisent le retour sur chaque effort engagé.

Les objectifs commerciaux constituent sans doute la catégorie la plus répandue, car ils touchent directement à la croissance et à la pérennité de l’entreprise. Ils concernent le chiffre d’affaires, le volume de ventes, le nombre de contrats signés ou encore le panier moyen. Ces indicateurs reflètent la capacité de l’organisation à convertir son offre en revenus concrets.

Un exemple typique pour une PME SaaS serait de viser 300 000 € de chiffre d’affaires sur un trimestre en privilégiant les abonnements annuels. Ce type d’objectif, en plus d’être mesurable, permet de stabiliser les revenus dans le temps et de réduire la dépendance à des ventes ponctuelles. La dimension chiffrée encourage une dynamique de conquête tout en facilitant l’évaluation de la performance commerciale.

Les objectifs marketing s’attachent à mesurer l’efficacité des actions de communication (par les mails de prospections, phoning, etc.) et de prospection. Ils incluent le nombre de leads générés, le taux de conversion, le trafic web, ou encore le coût d’acquisition client. L’intérêt réside dans la capacité à relier chaque effort marketing à une valeur mesurable et à en démontrer l’impact sur le pipeline commercial.

Un exemple concret pourrait être : passer de 5 000 à 8 000 visites mensuelles en six mois par une stratégie de contenu et de référencement renforcée. L’objectif quantitatif fournit alors un indicateur précis de progression et permet d’ajuster les campagnes selon les résultats observés, plutôt que de s’appuyer sur des impressions subjectives.

Au-delà des ventes et du marketing, les objectifs opérationnels se concentrent sur la performance des processus internes. Ils concernent la productivité, la qualité de service, la réduction des délais ou encore le taux d’erreurs. Ces objectifs ont un impact direct sur l’expérience client et sur la rentabilité globale de l’organisation.

Un exemple parlant : réduire le délai moyen de livraison de 5 à 3 jours si les processus internes et la logistique le permettent. Cet objectif améliore non seulement la satisfaction client, mais aussi la compétitivité sur le marché. En B2B comme en B2C, l’opérationnel devient un levier stratégique de différenciation, et la précision des objectifs permet de matérialiser des ambitions autrement difficiles à évaluer.

Enfin, les objectifs financiers mesurent la santé économique de l’entreprise et sa capacité à optimiser ses ressources. Ils concernent la rentabilité, la marge brute, la trésorerie, la réduction des coûts ou encore l’endettement. Ces objectifs sont particulièrement scrutés par les investisseurs et les parties prenantes, car ils garantissent la solidité du modèle économique.

Un exemple représentatif serait : réduire les coûts opérationnels de 12 % sur douze mois afin d’améliorer la marge nette. Ce type de cible ne se limite pas à un exercice de contrôle budgétaire ; il incarne une démarche d’optimisation qui permet de libérer des ressources pour financer l’innovation ou soutenir de nouvelles initiatives stratégiques.

La définition d’un objectif pertinent commence par un diagnostic rigoureux. Avant d’annoncer une cible, il est nécessaire d’analyser les performances passées, de comprendre les tendances du marché et de comparer ses résultats aux standards du secteur. Ce travail préalable permet d’identifier les marges de progression réalistes et les leviers les plus prometteurs.

Sans cette étape, les objectifs risquent d’être fixés de manière arbitraire, déconnectés des capacités réelles de l’entreprise. En B2B, par exemple, connaître son taux de conversion actuel, le cycle moyen de vente ou la rentabilité par segment de clients est indispensable pour éviter les projections irréalistes et bâtir des objectifs ancrés dans la réalité.

Un objectif quantitatif efficace doit répondre aux critères SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste (ou Pertinent) et Temporel. Cette méthode fournit un cadre éprouvé qui empêche toute ambiguïté et facilite le suivi.

Un objectif vague comme « augmenter le chiffre d’affaires » n’apporte ni clarté ni motivation. En revanche, un objectif formulé ainsi : « accroître le CA de 15 % au prochain trimestre grâce à l’acquisition de 50 nouveaux clients », devient concret et mobilisateur. La formulation SMART oblige à préciser les moyens et l’horizon, tout en garantissant que la cible reste à la fois stimulante et accessible. Cette rigueur favorise la cohérence et installe une discipline dans la gestion des priorités.

La pertinence d’un objectif quantitatif repose aussi sur son intégration dans la stratégie globale. Un objectif isolé, même bien formulé, perd sa valeur s’il ne sert pas une ambition collective. L’alignement stratégique garantit que chaque cible contribue directement à la vision de long terme de l’organisation.

Par exemple, si la stratégie d’une entreprise vise la diversification sectorielle, fixer un objectif de prospection sur un nouveau segment prend tout son sens. À l’inverse, concentrer ses efforts sur un marché saturé serait incohérent. L’alignement assure que les ressources investies dans l’atteinte de l’objectif renforcent la trajectoire choisie, plutôt que de disperser les énergies dans des directions contradictoires.

Une fois les objectifs définis, il est essentiel de les valider et de les communiquer efficacement. La validation implique d’associer les parties prenantes concernées afin de s’assurer que les cibles sont comprises, acceptées et jugées réalisables. Cette démarche favorise l’adhésion et réduit les résistances.

La communication joue un rôle tout aussi crucial : présenter les objectifs de manière claire, en expliquant leur utilité et leur lien avec la stratégie, renforce la motivation. Lorsque les équipes comprennent pourquoi un objectif a été choisi et comment il contribue à la réussite collective, elles s’engagent davantage. Un objectif partagé n’est plus une contrainte imposée, mais un repère qui fédère et stimule l’action.

Une fois les objectifs définis, la priorité consiste à déterminer les indicateurs clés de performance (KPI) qui permettront d’en mesurer l’atteinte. Le choix de ces indicateurs ne doit rien laisser au hasard : il faut privilégier ceux qui reflètent directement les résultats attendus, et non de simples activités intermédiaires. Par exemple, suivre le taux de confirmation de présence est plus pertinent que compter uniquement le nombre d’appels émis.

Il est également utile de distinguer deux catégories d’indicateurs :

Cette distinction permet d’anticiper plutôt que de constater, en donnant aux managers la possibilité d’ajuster le cap avant que les écarts ne deviennent critiques.

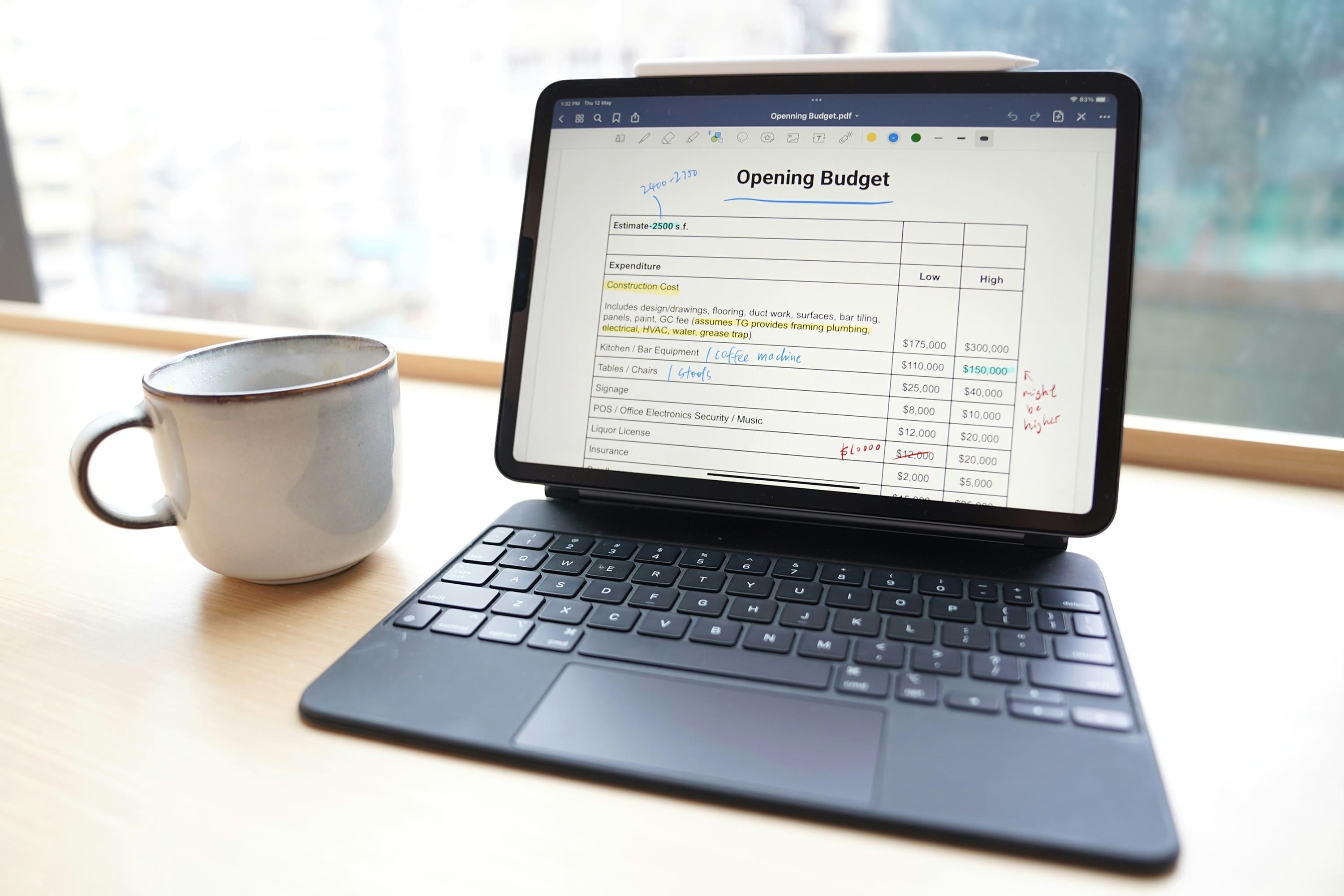

La fiabilité du pilotage dépend aussi des outils utilisés. Les entreprises disposent aujourd’hui d’une variété de solutions pour centraliser et analyser les données. Un CRM (Customer Relationship Management), un tableau de bord analytique ou encore un outil de gestion de projet permettent de visualiser les performances en temps réel et de partager l’information avec toutes les parties prenantes.

Un bon exemple est l’utilisation d’un CRM qui suit le nombre de leads à chaque étape du cycle de vente. Cet outil offre une vision claire de la progression, identifie les points de blocage et facilite la collaboration entre équipes commerciales et marketing. L’automatisation des rapports permet en outre de gagner du temps et de renforcer la transparence, condition essentielle à un suivi rigoureux et objectif.

Fixer un objectif ne suffit pas : il doit être accompagné d’une démarche d’ajustement permanent. Un suivi régulier permet d’identifier rapidement les écarts entre la trajectoire prévue et la réalité, et d’adapter la stratégie en conséquence. Ces ajustements peuvent consister à renforcer une action efficace, à corriger une initiative moins performante ou à relever le niveau d’ambition lorsque les résultats dépassent les attentes.

Pour rendre cette dynamique opérationnelle, il est conseillé de définir une cadence de suivi (hebdomadaire ou mensuelle), d’attribuer un responsable par KPI et de fixer des seuils d’alerte. Ces pratiques facilitent la prise de décision rapide et garantissent que l’entreprise conserve sa capacité de réaction. L’objectif devient alors un outil vivant, capable de guider les actions de manière agile dans un environnement changeant.

Si les objectifs quantitatifs apportent clarté et structure, certaines erreurs récurrentes en réduisent l’efficacité.

La plus fréquente est la fixation d’objectifs irréalistes ou flous. Trop ambitieux, ils démotivent ; trop vagues, ils deviennent inopérants car impossibles à mesurer. « Augmenter les ventes » par exemple, n’offre aucun repère concret.

Vient ensuite la mauvaise sélection des indicateurs. Confondre moyens et résultats fausse l’évaluation. Compter les appels passés n’a pas de sens si la finalité est le nombre de rendez-vous obtenus ou de ventes conclues.

Une autre erreur est l’absence de suivi régulier. Sans contrôle ni reporting, même un objectif pertinent perd de sa valeur et ne permet pas d’anticiper les écarts.

Enfin, ignorer l’implication des équipes fragilise l’adhésion. Un objectif imposé sans explication est vécu comme une contrainte, alors qu’il devrait être un repère mobilisateur.

Les objectifs quantitatifs trouvent leur pertinence lorsqu’ils sont adaptés au secteur d’activité et au modèle économique. Chaque contexte impose des priorités différentes, mais le principe reste identique : traduire une ambition stratégique en indicateurs mesurables et actionnables.

En B2B, les objectifs se concentrent sur la prospection et la conversion. Une entreprise peut viser une augmentation de 20 % du nombre de démonstrations produits en six mois, ou décider de passer de 10 à 20 rendez-vous qualifiés par mois en trois mois selon les ressources disponibles et la maturité de l’organisation. Ces cibles stimulent l’activité commerciale et traduisent directement l’efficacité des équipes dans la création d’opportunités.

Dans le secteur de l’e-commerce, la logique repose sur les volumes et la rentabilité. Un site marchand peut se fixer comme objectif d’atteindre 1 000 ventes mensuelles d’un produit phare, ou d’augmenter le panier moyen de 15 % sur un an. Ces indicateurs, suivis en continu, permettent d’optimiser les campagnes marketing, la gestion des stocks et l’expérience client.

Pour la gestion d’équipe, les objectifs quantitatifs visent la stabilité et la performance organisationnelle. Réduire le turnover de 10 % sur une année ou atteindre un taux de satisfaction interne de 90 % constituent des repères clairs pour améliorer l’engagement et renforcer la cohésion.

Ces exemples montrent que, quel que soit le secteur, un objectif bien formulé devient un outil concret de pilotage. Il traduit la stratégie en actions chiffrées et mesurables, facilitant la motivation des équipes et la prise de décision des dirigeants.

Un objectif quantitatif n’est pas un simple chiffre : c’est un véritable outil de pilotage qui structure l’action, oriente les décisions et mobilise les équipes. Bien défini, il transforme une ambition en trajectoire mesurable et assure une progression continue. Mal conçu, il devient au contraire source de confusion et de démotivation.

Dans un marché instable et exigeant, les entreprises capables de fixer et de suivre des objectifs chiffrés se distinguent par leur réactivité et leur capacité à transformer les opportunités en croissance durable.

Envie de transformer vos ambitions en résultats concrets ?

Chez Monsieur Lead, nous accompagnons les PME et entreprises B2B à définir des objectifs réalistes mais ambitieux, à les aligner sur leur stratégie et à mettre en place les bons outils de suivi.

.png)

Nous générons des opportunités commerciales en appelant vos prospects et en bloquant des rendez-vous qualifiés sur vos plages horaires.